Die Geburt der Liebe

Oder: Warum der Mensch sich aufgerichtet hat

Die Menschwerdung begann mit dem aufrechten Gang. Aber warum haben sich unsere Vorfahren auf die Füße gestellt? Aus Liebe zu ihren Kindern – sagt der Buchautor Paul Hengge. Hier begründet er seine überraschende Theorie. Der bekannteste deutsche Paläoanthropologe Friedemann Schrenk nimmt dazu in einem Interview Stellung. Ein spannender Dialog.

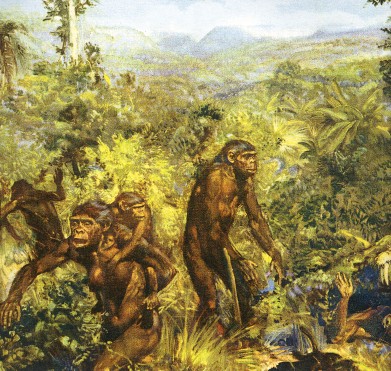

Die Naturwissenschaften haben den Beweis erbracht, dass der Mensch im Verlauf einer Entwicklung von mehreren Millionen Jahren aus dem Tierreich hervorgegangen ist. Die Frage, wann dies geschehen ist und wodurch, kann naturwissenschaftlich bisher aber noch nicht beantwortet werden. Seit langer Zeit sucht die Naturwissenschaft nach Knochen unserer Vorfahren, dem fehlenden Verbindungsglied, dem „Missing Link“, an dem der entscheidende Übergang vom Tier zum Menschen erkennbar wird. Wir wissen nicht, wann und warum unsere Ururvorfahren die schützenden Baumkronen verließen und fortan mehr durch die weiten Gebiete der Savannen wanderten. Es ist noch nicht erkennbar, wann und weshalb ein Zweig der Menschenaffen sich aufzurichten und die fühlenden, gestaltungsfähigen Hände zu entwickeln begann.

In seinem damals Aufsehen erregenden Bestseller „Der nackte Affe“ hat der Zoologe Desmond Morris vor Jahren den Menschen als eine von 193 Arten heute noch lebender Affen beschrieben. Er stellte fest, die Menschen seien vor allem durch Größe und Struktur ihres Gehirns und durch das Fehlen der schützenden Körperbehaarung von ihren Verwandten, den Menschenaffen Gorilla, Schimpanse und Orang-Utan, zu unterscheiden. Alle anderen dem Menschen verwandten Arten haben ein dichtes Fell, nur der Mensch ist nackt. Nun hatten aber auch die Vorfahren des „nackten Affen“ einst ein dichtes Fell. Es müssen also in dem Jahrmillionen dauernden Entwicklungsprozess aus dem Stamm, der später den Homo sapiens sapiens hervorgebracht hat, Individuen geboren worden sein, die zwar Ansätze zu einem wesentlich größeren Gehirn hatten als ihre Artgenossen, dafür aber den Mangel eines erheblich dünneren Felles hinnehmen mussten.

Nach der Keimblatttheorie baut sich der Embryo aus drei Keimblättern auf. Aus einem von ihnen gehen die Zellen hervor, aus denen sich Haut und Gehirn entwickeln. Es ist also denkbar, dass in dem Stamm der zum Homo sapiens sapiens führte, die Zunahme der Gehirnsubstanz eine Verringerung der Behaarung bewirkt hat. Die Zunahme des Gehirns wird sich auf die Überlebenskraft unserer Vorfahren nicht unmittelbar, sondern über einen langen Zeitraum erst allmählich ausgewirkt haben. Das Dünnerwerden des Fells muss aber von unseren Vorfahren als Katastrophe empfunden worden sein.

Ich möchte anregen, in dieser „Katastrophe“ nach dem Übergang, dem „Missing Link“, zu suchen.

Evolutionstheoretiker führen jede Entwicklung auf Mutationen der Gene zurück, durch die Lebewesen andere Eigenschaften entwickeln und dadurch geänderte Verhaltensweisen annehmen. Lebewesen, deren neue Eigenschaften den Verhältnissen der Umwelt besser entsprechen, ihr besser „angepasst“ sind, erhalten nach dieser Theorie Überlebensvorteile. Sie vermehren sich zahlreicher und verdrängen die weniger gut angepassten, die sich dadurch nicht ausreichend vermehren können und allmählich aussterben.

Den Homo sapiens sapiens – also uns – dürfte es nach dieser Theorie nicht geben.

Als ihr Fell dünner wurde, verloren unsere Urvorfahren eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermehrung. Das Fell hatte nämlich nicht nur die Aufgabe, den Körper vor Kälte und Nässe zu schützen. Es hatte eine für den Bestand der Art mindestens ebenso wichtige Funktion: Im dichten Fell der Muttertiere krallten sich die Jungtiere vom Moment ihrer Geburt an fest. Den Muttertieren war es dadurch möglich, mit dem Neugeborenen in der Sicherheit des Rudels von Nahrungsplatz zu Nahrungsplatz weiterzuziehen. Bis zum Fellverlust waren sie im Schutz dichter Baumkronen mit ihrem Rudel vom Schlafplatz zu Nahrungsplätzen und neuen Schlafplätzen gezogen. Da die Kinder sich in ihrem dichten Fell festkrallten, hatten die Muttertiere dadurch ihre vier Gliedmaßen frei, konnten, durch ihre Last nur geringfügig behindert, laufen, klettern und mühelos das Tempo des Rudels halten.

Die Erinnerung daran, dass auch die Vorfahren der Menschen sich im Fell ihrer Mütter festgeklammert haben, ist tief in unseren Genen verwurzelt. Der Klammerreflex ist noch immer die früheste Lebensäußerung des neugeborenen Menschen, wir erkennen ihn noch vor dem lebensnotwendigen Saugreflex.

Die Neugeborenen der dünnfellig gewordenen Mütter vermochten sich nun nicht mehr im Fell der Mutter festzukrallen und fielen ab, während die Mutter, dem Rudel folgend, sich weiter durch die Baumkronen schwang.

Manche unter den dünnfellig gewordenen Müttern wird das klägliche, angstvolle Wimmern ihres verlorenen Säuglings zur Umkehr getrieben haben. Während das Rudel weiter zog, blieben sie allein zurück mit einem wehrlosen, ohne ihre Hilfe nicht lebensfähigen Kind.

In den bis dahin erworbenen Fähigkeiten gab es kein Verhaltensmuster für diese unfassbare Veränderung der Lebensbedingungen. Um ihrem Kind das Überleben zu ermöglichen, mussten die dünnfelligen Mütter ihr körperliches Verhalten radikal verändern und sich mit geistiger Konzentration und erwachender Fantasie auf völlig neue Lebensumstände einstellen. Wollte eine dünnfellige Mutter ihr Kind nicht wieder verlieren, so musste sie es mit ihren Händen stützen und festhalten. Diese Mütter waren gezwungen, sich aufzurichten, um das Kind mit den vorderen Gliedmaßen zu halten. Dadurch waren sie gezwungen, sich nur auf den hinteren Gliedmassen, den Beinen, fortzubewegen. Wenn sie das Kind an sich klammerten, war es ihnen also nicht mehr möglich, in die Bäume zu klettern. Sie mussten auf dem Boden bleiben und sich auf völlig neue Lebensbedingungen einstellen. Es war dies, so vermute ich, der Anfang der Entwicklung zum aufrechten menschlichen Gang. Er führte zur Entdeckung der Innenfläche der Hand und der zur Zärtlichkeit fähigen Fingerkuppen, denn das Kind musste die Berührung der Hände, die es trugen, als schützende Zärtlichkeit empfinden.

Die dünnfelligen, zu aufrechtem Gehen gezwungenen, dadurch wehrloser werdenden Mütter der Vormenschen waren gegenüber ihren Artgenossinnen, deren Fell dicht und stark geblieben war, erheblich benachteiligt. Auf zwei Beinen aufgerichtet, das Kind mit den Händen festhaltend, waren sie nicht mehr fähig, sich einem im dichten Gehölz plötzlich auftauchenden Feind durch Flucht zu entziehen und in die hohen Baumkronen auszuweichen. Sie mussten auf dem Boden bleiben und Lebensgebiete suchen, die übersichtlicher waren als die dichten Wälder, ihnen also die Möglichkeit boten, die rascheren und geschickteren Feinde frühzeitig zu entdecken und ihr Kind rechtzeitig in ein Versteck zu retten. Nur die konnten wohl den Feinden entgehen, die ihre Kinder am Rand des Waldes, an der Grenze der Steppe oder nahe bei steilen Fluss- oder Seeufern zu Welt gebracht hatten und auf dem besser überschaubaren Gelände der Savannen neue Nahrungsquellen finden konnten.

Auf der Suche nach Nahrung durften sie sich von den Nestern ihrer Kinder nur so weit entfernen, dass sie rechtzeitig zur Stelle sein konnten, um das Kind gegen auftauchende Fressfeinde zu verteidigen. Wenn sich die Mütter auf ihrer Nahrungssuche aus der Sichtweite ihrer Nesthocker entfernten, haben sie vermutlich durch beruhigende Laute dem aus eigener Kraft noch nicht lebensfähigen Kind ihre Nähe signalisiert und aus den Lauten des zurückgebliebenen Kindes zu erkennen gelernt, ob es sich in Sicherheit fühlte oder von Angst vor drohender Gefahr gequält war. Dies führte, so vermute ich, zum Beginn der Entwicklung einer Kommunikation zwischen Mutter und Kind, in der die Mutter, bevor sie sich auf Nahrungssuche begab, durch Zeichen und Laute dem Kind das zu vermitteln bemüht war, was zum Urfundament der späteren menschlichen Entwicklung werden sollte, zur Fähigkeit zu vertrauen.

Ich vermute, der Stamm der Menschen ist nicht aus den Stärksten unter den Menschenaffen oder den am besten angepassten hervorgegangen. Die Menschen sind Nachkommen von Außenseitern, die gegen ihren tierhaft egoistischen Lebensinstinkt handelten, als sie sich vom Rudel lösten, umkehrten und bei dem Kind blieben, das aus ihrem dünnen Fell gefallen war. Unsere Vorfahren waren an entscheidenden Wegscheiden ihres Werdens unter allen verwandten Arten die am schlechtesten angepasste und hätten in einem ausschließlich mechanischen, nur nach materieller Qualität und genetischen Überlebensinformationen orientierten Prozess der „Selektion“ untergehen müssen. Die dünnfellig gewordenen Mütter durchbrachen das Diktat der egoistischen Instinkte, die sich nur an den Interessen des eigenen Überlebens orientieren. Sie nahmen die Signale der Angst auf, die sie von den Kindern empfingen, die sich in ihrem Fell nicht mehr halten konnten und zurückgeblieben waren. Die Wandlung unserer mütterlichen Vorfahren von der tierhaften Lebensform zum menschlichen Geist war eingeleitet worden von dem Entschluss, die eigene Angst zu überwinden, um ein schwächeres Lebewesen in seiner Angst nicht allein zu lassen. Nicht eine willkürliche Genmutation war der Ursprung, sondern der vom Geist der Verantwortung geleitete „menschliche“ Entschluss.

Einige Millionen Jahre sind seit dieser von mir vermuteten „Menschwerdung“ vergangen, aus dem damals entstandenen Geist sind neue Verhaltensweisen, Moralbegriffe, Kulturen und Zivilisationen entstanden. Das in diesen Traditionen lebende, zum Menschsein befähigte Individuum wird jedoch immer noch aus der Egozentrik ausbrechen, den tierhaften Egoismus überwinden müssen, um die Angst des Schwächeren wahrzunehmen, die daraus ihm zufallende Verantwortung zu erkennen und den Entschluss zu fassen, die eigene Angst zu überwinden.

Voltaire sagte einst, wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Der Gedanke lässt sich fortsetzen: Auch wenn wir eine gerechte Welt nicht herstellen können, vermögen wir uns so zu verhalten, dass in unserem Einflussbereich Gerechtigkeit möglich ist. Es mag sein, dass es Gott nicht gibt, sondern Menschen diesen gütigen Gedanken nur erfunden haben. Was aber hindert uns daran, uns so zu verhalten, dass die Schwachen in unserem Lebensbereich durch unser Verhalten den Geist der Güte, von Verständnis und Mitgefühl erleben, den wir im Allgemeinen mit dem Begriff Gott verbinden? Auschwitz hat den Beweis geliefert, dass wir den Minderheiten und den Schwachen die Hölle bereiten können. Wir waren dazu fähig durch den Entschluss, die Signale der Angst nicht wahrzunehmen, den Wert der anderen nicht zu achten. Das Beispiel der dünnfellig gewordenen Mütter vor Millionen Jahren zeigt uns, dass wir nicht geworden wären, hätten sie sich damals so verhalten, wie wir es in der Gegenwart tun.

Damals waren die Kinder, die sich im dünnen Fell ihrer Mütter nicht mehr festkrallen konnten, nicht lebensfähig, wehrlos und gnadenloser Angst ausgeliefert. Das Verhalten ihrer Mütter aber gab ihnen das Gefühl, geschützt und geborgen zu sein.

Das Kind – nach den Naturgesetzen aussichtslos benachteiligt – wurde in der erzwungenen Nestruhe entscheidend bereichert. Die absolute Abhängigkeit von der Mutter hat die emotionale Beziehung intensiviert. Mit zunehmendem Lebensbewusstsein entwickelten die Kinder Uransätze von Vertrauen, das sich aus der Erfahrung aufbaute, dass die Mutter immer wieder zurückkam. Die Nestruhe nahm den Kindern der dünnfelligen Mütter viel von der Spannung, in der die Kinder ihrer dickfelligen Artgenossen weiterhin lebten, weil sie beständig wachsam die Bewegungen der Mutter verfolgen mussten, um sich rechtzeitig in ihrem Fell festzuhalten, wenn die Wanderung weiterging. Das im Fell der Mutter festgekrallte Kind ist zwar geschützt, muss aber ebenso viel Kraft und Konzentration aufwenden wie das kletternde Muttertier. Es hat beim Klettern und Rennen rechtzeitig die Körperhaltung zu verändern, das Gewicht zu verlagern, den Griff zu verstärken, um nicht bei einem Sprung oder in einer raschen Wendung den Halt und damit die Mutter zu verlieren.

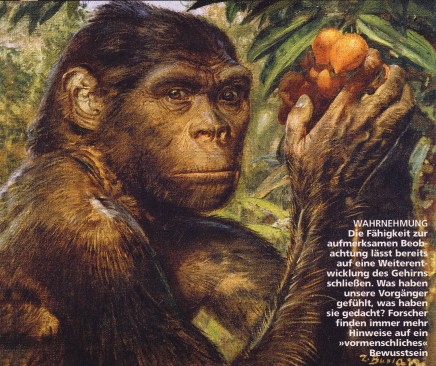

Die Kinder in den Nestern waren zwar in größerer Gefahr als die im Fell der Mutter festgekrallten. Sie wurden sich dessen aber nicht bewusst, wenn das Verhalten der Mutter ihnen das Vertrauen vermittelte, beschützt zu sein. Dadurch gewannen sie in den ersten Lebensphasen die Ruhe, die das Gehirn braucht, um mehr Beobachtungen zu speichern und sie in den durch sie geprägten Verschaltungen der Nervenzellen festzuhalten. Die Nestruhe in der frühesten Lebenszeit förderte die Vielfalt und die Beständigkeit der aus der Umweltbeobachtung gewonnenen Informationen und die daraus entstehenden Verschaltungen der Nervenzellen im Gehirn; eine wesentliche Voraussetzung für die Reifung des Geistes und der menschlichen Intelligenz.

Die Notwendigkeit, bei den noch nicht bewegungsfähigen Kindern zu bleiben, mag einzelne Mütter dazu gebracht haben, Nahrungsmittel zu Vorräten zu sammeln; Früchte, Blätter und Wurzeln und was von den Tieren für die Urmenschen erreichbar war: die Eier der Vögel. Die Beobachtung der Vögel war vielleicht der entscheidende Anstoß, über den Sinn und Effekt der Paarung nachzudenken.

In den althebräischen Fragmenten des biblischen Textes ergeht an unsere frühesten Vorfahren die Aufforderung „Nehmt die Erde unter eure Füße“ wohl nicht in der Bedeutung, sie sich untertan zu machen, sondern sich aus der Vierbeinigkeit zur Zweibeinigkeit aufzurichten. Erst einige Entwicklungsstufen danach entsteht der kulturfähige Mensch. Im Hebräischen ist die Bezeichnung für diese Gattung „ha adam“, der erkenntnisfähige Mensch, der durch die Beobachtung des Tierverhaltens im „thardemah“ – im Zustand der Erkenntnisfähigkeit – den Zusammenhang von Paarung, Zeugung und Geburt erkennt. Aus der Zeugungserkenntnis begreifen die Männer ihre Verantwortung für das durch sie gezeugte Leben. In der daraus entstehenden Familie erhalten die Kinder der Menschen von allen Lebewesen die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Das mag den im Bibeltext beschriebenen Gegensatz Mensch (ha adam) und Schlange (nachasch) erklären, denn die Schlangen legen ihre Eier ab und sorgen weiter nicht mehr für ihren Nachwuchs; die Sorge der Menschen begleitet die Entwicklung ihrer Kinder fortan nicht nur bis zur körperlichen Lebensfähigkeit, sondern bis zur geistigen Reife.

Dies entspricht den Erkenntnissen des amerikanischen Anthropologen Owen Lovejoy, der behauptet, dass nur die Arten mit der besten Sorgfalt in der Nachwuchspflege zu höchsten Entwicklungsstufen reifen können.

Wenn wir den Menschen also als ein Wesen definieren, das seine eigene Angst überwindet, um Schwächeren die Angst zu nehmen, dann befinden wir uns zwar im Widerspruch zu der von den Religionen aus dem Bibeltext gedeuteten Abstammungslegende des Menschen, aber wir finden damit vielleicht leichter zu der Erkenntnis, dass es vom Mut und der Entschlusskraft eines einzelnen Individuums abhängen kann, ob eine neue Entwicklung eingeleitet und neue Hoffnung entstehen wird. Im Uranfang müssen es wohl die Frauen gewesen sein, von denen die Entwicklung zum Menschen eingeleitet worden ist, an der die Männer erst aktiv teilnehmen konnten, nachdem ihnen aus der „Zeugungserkenntnis“ ihre Verantwortung für den durch sie gezeugten Nachwuchs bewusst geworden war.

Autor: Paul Hengge

Quelle: PM-Magazin 2/2006